区域控制架构基础入门:降低车辆系统开发复杂性

五月 01, 2025

Share:

30年前、自動車は当時の機械工学の粋を集めたものでしたが、今日の基準からすれば驚くほど単純でした。エントリーレベルの車に搭載されていた電子機器といえば、ラジオと電子点火装置くらいで、ウィンドウの開閉は手動で行われていました。ダッシュボードには電気機械式の速度計といくつかの警告灯が設置されている程度でした。電源はバッテリーからダッシュボードのスイッチを経由して、直接ヘッドライトに供給されていました。ABSやエアバッグもなく、集中型コンピューターも存在しませんでした。すべてがアナログで独立して機能していたのです。

そして現在では、自動車には何百もの機能が搭載されており、その多くは規制によって義務付けられるか、消費者の要望に応じて導入されたものです。これらの機能を実現するために、自動車メーカーは電子制御ユニット(ECU)を次々と追加してきました。各システム(ブレーキ、照明、インフォテインメントなど)が、それぞれ独自のECU、ソフトウェア、配線を持つようになった結果、1台の車両に搭載されるECUの数が100個から150個を超える複雑なネットワークを形成するに至りました。

この複雑な状況を打開するために、自動車メーカーはソフトウェア定義車両(SDV)アーキテクチャの導入を積極的に進めています。SDVはソフトウェア制御を集中管理して、機能の更新、管理、拡張を容易にすることを目指しています。しかし、この移行が進んでも、自動車メーカーが車両の物理アーキテクチャも見直さなければ、基盤となる配線や分散したハードウェアがボトルネックとして残る可能性があります。

そこで登場するのがゾーンアーキテクチャです。ゾーンアーキテクチャは、機能ではなく車両の場所に基づく最新の設計戦略であり、SDVの原則を補完し、車両システムを大幅に簡素化します。

ゾーンアーキテクチャとは?

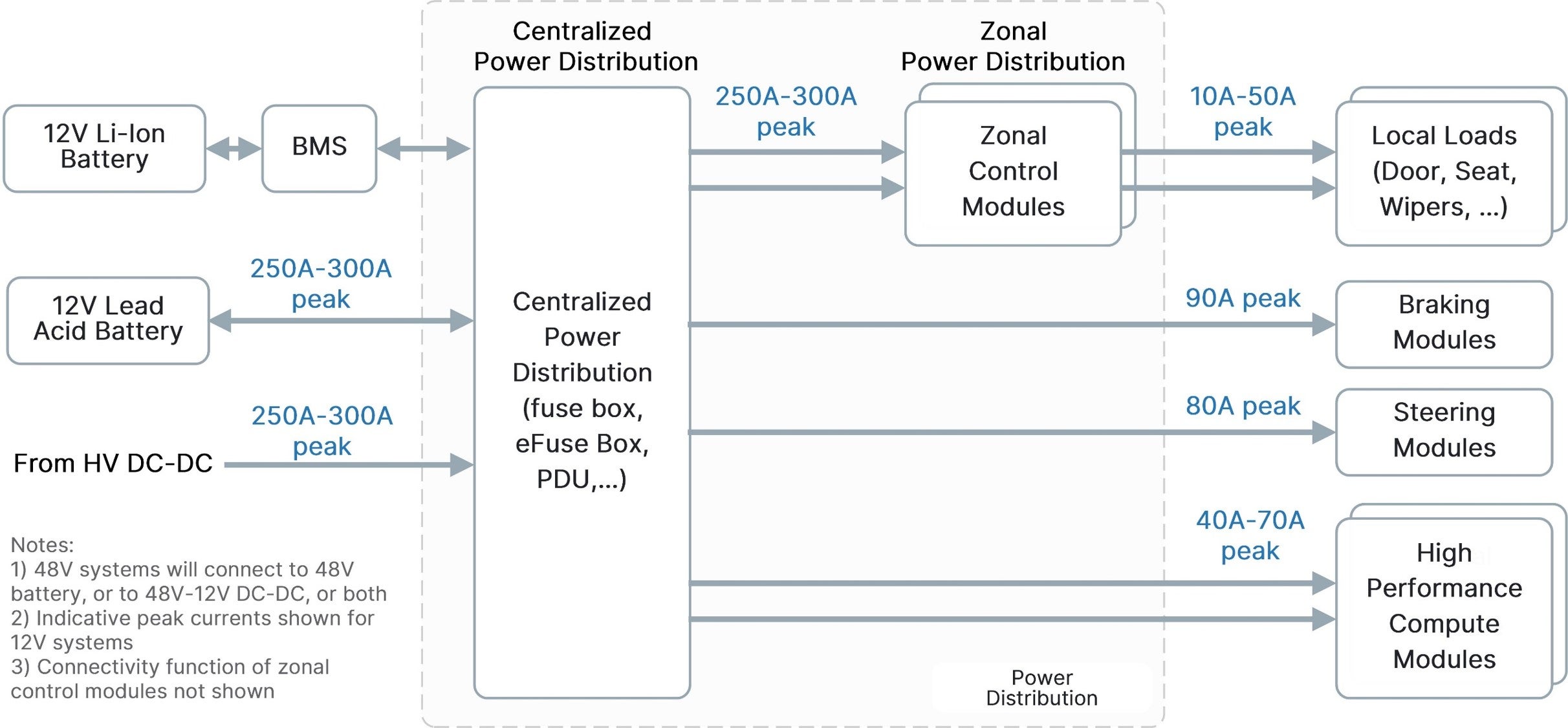

ゾーンアーキテクチャは、車両の電子システムを機能ではなく、物理的な場所ごとに編成するという、まったく新しい設計アプローチです。このアプローチでは、各サブシステムに専用のECUを割り当てるのではなく、車両の左フロントコーナー、右リアコーナー、またはキャビンといった特定の領域にゾーンコントローラーが設置されます。これらのコントローラーは、各ゾーン内で照明、スイッチ、センサーなどのローカルデバイスを管理します。各コンポーネントが独自のソフトウェアを実行するのではなく、ゾーンコントローラーがハブとして機能して、電力分配とデータ通信を処理します。

これらのゾーンコントローラーはセントラルコンピューターに接続され、セントラルコンピューターには車両の挙動を定義するコアソフトウェアが格納されます。そのため、セントラルロッキング、照明、空調制御といった機能ごとに個別のECUを持つのではなく、セントラルコンピュートユニットが判断を下し、ゾーンコントローラーがその指示を実行します。

この移行により、何百ものポイントツーポイント配線が、より簡潔で管理しやすいゾーンレイアウトに置き換えられます。これによって、設計の明確性とシステム効率が大幅に向上します。

ゾーンアーキテクチャ実装における現実的な課題

ゾーンアーキテクチャの導入には、多くの魅力的な利点が存在する一方で、いくつかの困難も伴います。第一に、すべてのエッジモジュールから完全にインテリジェンスを排除することは不可能です。高度な照明システムなど、一部のコンポーネントでは、性能や安全性の確保、または独自の機能を実現するために、依然としてローカルでの処理が必要です。ティア1サプライヤーは、エッジモジュールのプログラムや制御に関する専門知識を持ち、これらのモジュールを組み込みソフトウェアと一緒に提供しています。

ゾーン設計を採用したSDVは、集中制御とローカル処理の柔軟性とのバランスをどのように取るかという根本的な課題に直面します。多くの場合、自動車メーカーはセントラルコンピュートソフトウェアを担当し、ティア1サプライヤーは自社製造モジュールに組み込まれるソフトウェアを管理します。純粋にソフトウェアだけで構成されるセントラルブレインが理想ですが、実際には多くの場面で妥協が求められます。

ゾーン設計におけるイーサネットの役割

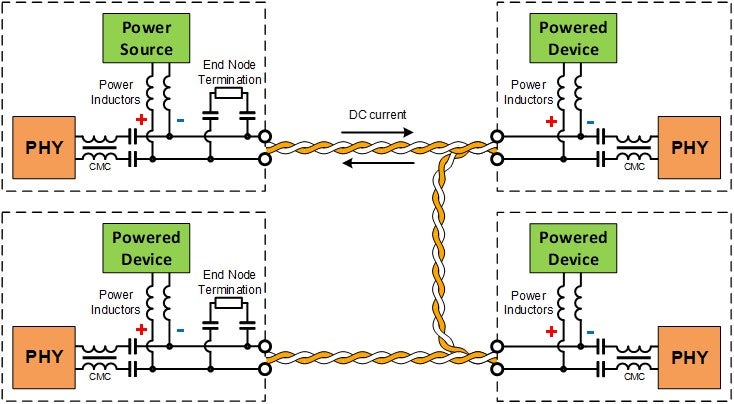

従来のECUはCANやLINなどの旧来の通信プロトコルを使用しており、これらは独立したモジュールには十分でしたが、ゾーンアーキテクチャ全体に拡張すると扱いが難しくなりました。そこで車載イーサネット、特に10BASE-T1Sが重要な役割を果たします。

10BASE-T1Sは、車載用途向けに特別に設計された低速(10 Mbps)のマルチドロップ・イーサネット規格です。この規格により、複数のノード(ヘッドライト、方向指示器、ドアロックなど)が1本のツイストペア線を共用でき、高価なポイントツーポイント接続の必要性を減らすことが可能になります。

このアプローチは、配線を簡潔にし、コストを削減します。さらに、時刻同期やエラー回復を含むイーサネットの成熟したエコシステムを、(低帯域幅デバイスにとって不要な100BASE-T1やギガビットイーサネットなどの高速イーサネットのオーバーヘッドを伴うことなく)活用できます。

電力分配におけるスマートスイッチ

ゾーンコントローラーは、データを中継するだけでなく、担当するゾーン内のコンポーネントに電力を供給します。これはゾーンコントローラーがシステムの安全性や診断機能において、重要な役割を果たすことを意味します。オンセミのスマートスイッチは、基本的な回路保護という枠を超えるものです。これらのインテリジェントデバイスは、以下の機能を提供します。

- 各チャネルの電圧および電流の監視

- ASIL BおよびASIL Dなどの自動車安全規格のサポート

- 障害検出時にも機能の継続性を確保するフェイルセーフモードとフェイル動作モード

例えば、誤動作が発生した際に、スマートスイッチはヘッドライトのような重要なシステムを完全に停止させるのではなく、電力を減少させたり、故障部分を切り離したり、安全なフォールバックモードに切り替えたりすることができます。このような状況把握と制御の能力は、高い自動運転レベルにおいて非常に重要かつ不可欠です。

ゾーンアーキテクチャの利点

ゾーンアーキテクチャには、車両の開発、製造、運用にわたり、以下の5つの大きな利点があります。

- ワイヤーハーネスの簡素化と軽量化:ワイヤーやコネクターの数を減らすことで、車両が軽量化され、組み立て時間が短縮されます。

- 材料コストと組み立てコストの削減: 配線がシンプルになると製造コストが低減されメンテナンスも容易になります。

- 拡張性の向上: ハードウェアレイアウトを再設計することなく、ソフトウェアを介して新機能の追加や変更が可能になります。

- ソフトウェア制御の集中管理: 開発の効率を向上させ、SDVの重要な実現要素であるOTA(Over-The-Air)アップデートを可能にします。

- よりスマートな機能の連携: 照明を例にとると、従来の車両では、アンロック時にヘッドライトを点滅させるには、複数のECUを統合する必要がありました。ゾーン設計では、セントラルコンピューターが1つのコマンドを送信し、適切なゾーンコントローラーがそれを実行するため、冗長な配線や個別の照明ロジックは不要です。

オンセミは自動車メーカーのゾーンアーキテクチャへの移行を支援

ゾーンアーキテクチャは、車両の設計および製造に大きな変革をもたらします。自動車メーカーは、機能を物理的な場所ごとにグループ化し、イーサネットベースの通信を活用することで、システムの複雑さ、配線コスト、およびメンテナンスの課題を大幅に軽減します。

ゾーン設計は、ソフトウェア定義車両(SDV)の原則と組み合わせることで、イノベーションの加速、カスタマイズ性の向上、診断機能の高度化への道を開きます。

オンセミは、10BASE-T1S、リモートコントロールプロトコルIC、インテリジェントな電力分配といった実現技術を用いて、進化を続ける現代モビリティの要求に応えるスケーラブルで安全、かつ効率的なゾーンソリューションを提供し、自動車メーカーがこのビジョンを実現するのを支援しています。

その他の参考資料: